{{title}}

{{#subtitle}}{{{subtitle}}}

{{/subtitle}}カテゴリ {{#document_type}} {{.}} {{/document_type}}

{{#desc}}{{desc}}

{{/desc}}カテゴリ {{solution_label}}

タグ コラム

カテゴリ CONTRACT CROSS 業種・業界共通 ガバナンス強化・コンプライアンス対応 業務効率化・業務自動化・業務プロセス改善 コスト削減・コスト最適化・経費削減 電子取引/電子契約 コンテンツ・コラボレーション デジタルソリューション&コンサルティング

日鉄ソリューションズ株式会社

齋木 康二

監修 宮内・水町IT法律事務所

弁護士 宮内 宏

2020年夏、長引くコロナ禍のもと、リモートワーク・ペーパレス・ハンコを無くす業務改革が叫ばれ、それを実現するツールとして、電子契約が注目を集めました。

そのさなか、政府は電子契約の普及を目的に、いわゆる事業者署名型(立会人型)電子署名に関するあらたな見解を7月と9月に発表し大きな反響を呼んでいます。

今回はまず2つの政府見解に沿って事業者署名型電子署名の概要について説明し、次にその課題と想定される用途などについて記述します。

2020年7月17日、政府(電子署名法を所管する総務省・法務省・経済産業省)は、「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法2条1項に関するQ&A)」(以下「2条政府見解」とよびます。)において、事業者署名型電子署名が一定の条件のもと電子署名法第2条の利用者の電子署名に該当しうると発表しました。

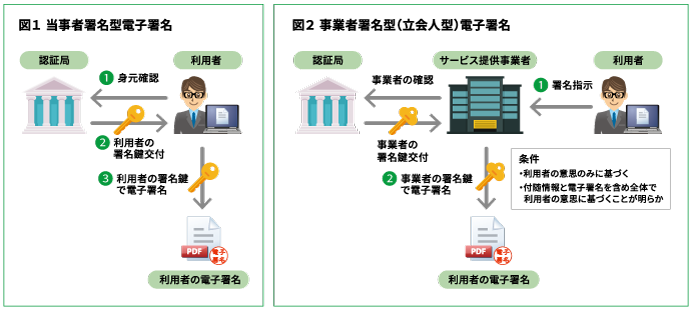

図1が従来から電子署名法の定義に合致する一般的な電子署名(ここでは、「当事者署名型電子署名」とよびます。)と考えられてきたものです。

利用者はまず認証局による身元確認と署名鍵の交付をうけ、交付された本人の署名鍵を利用して電子文書に電子署名を行います。

電子署名の効果により、その電子文書は、1)認証局が身元確認をした本人が作成した電子文書であること 2)改ざんされていないことの2つを証明できます。

図2が2条政府見解により発表された電子署名(ここでは、事業者署名型電子署名とよびます。)です。

利用者がサービス提供事業者に電子署名の指示を行い、その指示に基づいてサービス提供事業者が事業者自身の署名鍵を利用して電子署名を行います。

この電子署名が 1)事業者の意思が介在せず、本人の意思のみに基づいておこなわれたことが担保され、 2)この事業者の電子署名とその付随情報を含めて全体を1つの措置捉え直したとき、この電子署名が利用者の意思に基づいていることが明らかな場合、電子署名法上の本人(利用者)の電子署名と考えられるとされています。

従来の当事者署名型電子署名では、まず認証局による身元確認と署名鍵の交付が必要で、その手間、時間、コストが大きな負担となっています。とくに人事異動などで署名者が頻繁にかわる企業では、そのたびに署名鍵の交付が必要で、利用者の負担がおおきく、電子契約普及の阻害要因となっていました。

これに対し事業者署名型電子署名は、サービス提供事業者の署名鍵で電子署名を行うため、利用者の負担は大きくありません。利用者は、サービスに登録するだけで、簡単にすぐに電子署名、電子契約をはじめられます。利用者がリモートでも業務を円滑に進められるようにするためハンコの廃止、契約の電子化が求められるコロナ禍のもと、事業者署名型電子署名は社会ニーズにマッチした電子署名といえるかもしれません。

ただし、いくら簡単な電子署名でも裁判で証拠とならなければ、意味がありません。認証局による身元確認のない事業者署名型電子署名は、本当に裁判で証拠としてみとめられるのでしょうか。9月に発表された政府見解は、この点に関する議論を行っています。

2条政府見解の2か月後の2020年9月4日に政府は、「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法3条に関するQ&A)」(以下「3条政府見解」とよびます。)において、事業者署名型電子署名についても以下の1および2の条件を満たせば、電子署名法3条の推定効が及びうること、また実際の裁判では3の条件を満たすことが推定効が認められるための重要な要素になるとの見解を発表しました。

(※1)電子署名法3条推定効とは、電子文書に本人の電子署名が行われている場合、その電子文書は本人が本人の意思で作成したこと(真正な成立)が法律上推定されるという法的効果をいいます。

3条政府見解は、利用者本人が署名指示を行ったことを担保にするために、サービスの利用者の認証プロセスが十分な水準の固有性を満たすことを求めています。

その例として2要素認証の仕組みが示されています。「利用者が、あらかじめ登録されたメールアドレス及びログインパスワードの入力に加え、スマートフォンへのSMS送信や手元にあるトークンの利用等当該メールアドレスの利用以外の手段により取得したワンタイム・パスワードの入力を行うことにより認証するものなど」です。

次に、利用者からの署名指示をうけ、電子文書に電子署名を行うサービス提供事業者の内部プロセスが、十分な暗号強度をもち、署名指示をした利用者に紐付いて適切に行われることを求めています。

署名指示をした電子契約サービスの利用者が、署名が行われた電子文書の作成名義人と同一であることが確認されること(いわゆる利用者の身元確認がなされること)が実際の裁判において推定効が認められる重要な要素となるとされています。

事業者署名式電子署名の場合、認証局による身元確認がないので、利用者が実際に作成名義人と同一であるか否かの確認は確かに重要であると考えられます。

ただし、3条政府見解では、電子契約サービス事業者による利用者の身元確認には、要件とされていません。※2 むしろ、「各サービスの利用に当たっては、...締結する契約等の重要性の程度や金額といった性質や、利用者間で必要とする身元確認レベルに応じて、適切なサービスを慎重に選択することが適当と考えられる。」とあることから、利用者が締結する契約に応じて判断すべきととらえることができます。

(※2)第3回 デジタルガバメント ワーキング・グループ 資料3-2-1論点に対する回答(3省提出)回答④に明記されています。

2つの政府見解で示された事業者署名型電子署名は、簡単にすぐ署名ができる点で画期的であり、電子契約の普及を加速するものと考えられます。

他方、以下のような課題もあり、今後その解決に取り組む必要があるでしょう。

政府見解では一貫して具体的基準、明確な判断が示されず、「・・・と考えられる。」という文体に終始しています。そのため、事業者署名型電子署名を行う利用者、サービスを提供する事業者とも、現状ではその要件、効果を明確に確認することができない状態のまま運用を始めざるを得ないと思われます。

実際の裁判において、重要な要素となる事業者署名型電子署名を行った利用者と文書作成名義人人の同一性の確認(身元確認)の有無、程度については、特に基準・要件は定められておらず、サービスを選択する利用者の判断に任されています。選択した電子契約サービスによっては、実際の裁判において、事業者が持つ情報だけでは利用者が誰かわからない、利用者が文書作成名義人と同一ではないなど、訴訟の当事者において利用者が誰なのかを証明しないと電子署名が証拠とならないケースが生じることも十分想定されます。

前段で身元確認に関する問題点を指摘しましたが、そもそも確実な身元確認が必要な場合は、認証局が身元確認を行う当事者署名型電子署名を利用すればよいわけで、事業者署名型電子署名を利用するのは以下のようなケースと考えます。

このようなケースでは、簡単にすぐはじめられる事業者型電子署名はその効果を発揮すると考えます。

他方、金額が大きい契約、訴訟リスクが大きい契約、繰り返し取り交わされるため証明書取得コストが問題にならない契約、非対面契約などでは、認証局が本人確認を行う従来型の当事者署名型電子署名を利用する方が無難でしょう。電子契約を利用するにあたっては、ケースバイケースで、事業者型電子署名、当事者型電子署名のどちらを利用するか判断していく必要があるといえます。

以上

本記事の記載の内容は、執筆担当者の個人的見解に基づき作成されたものであり、日鉄ソリューションズ(株)の公式見解を示すものはありません。また本記事は法的助言を目的としたものではありません。具体的な状況に関しては当該状況に応じて専門家の適切な助言を求めてください。

NSSOLの電子契約サービスは、ハンコやサインの電子化による契約の電子化のみならず、見積から契約、請求までの取引全体を電子化できる柔軟性により、ERPや基幹システムなどとのシステム連携が可能です。このことから、従業員数1,000名以上の大企業において高く評価され、製造、流通、金融、通信、サービス、建設など幅広い業界のトップ企業で利用されております。

日鉄ソリューションズの電子契約サービスCONTRACT CROSSは見積から請求までの文書管理や法制度への対応が可能で、未登録の取引先とも無償で契約を開始できます。まずはお気軽にご連絡ください。